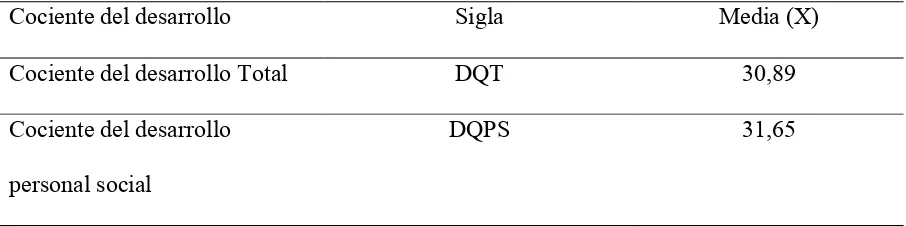

Caracterización de la función cognitiva de niños con síndrome de down de 5 a 12 años en la ciudad de Bogotá

Texto completo

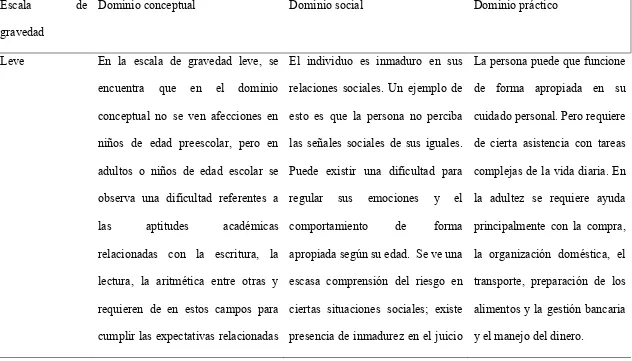

Figure

Outline

Documento similar

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

Sanz (Universidad Carlos III-IUNE): "El papel de las fuentes de datos en los ranking nacionales de universidades".. Reuniones científicas 75 Los días 12 y 13 de noviembre

(Banco de España) Mancebo, Pascual (U. de Alicante) Marco, Mariluz (U. de València) Marhuenda, Francisco (U. de Alicante) Marhuenda, Joaquín (U. de Alicante) Marquerie,

6 Para la pervivencia de la tradición clásica y la mitología en la poesía machadiana, véase: Lasso de la Vega, José, “El mito clásico en la literatura española

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que